Марина КОВАЛЬСКАЯ Рим,

специально для журнала «БЛИКИ»

Фото автора

ПОЛИН

ПОЛИН

Полин была похожа на ангела. Она брала за

руку Патриса и говорила тихо:

—Пойдем…

И буйный Патрис, ни слова не понимавший по-русски, только что кричавший и размахивавший руками, как-то сжимался, становился тише и меньше. Он подбирал роскошные черные кудри в хвостик, путаясь в

черной резинке (откуда здесь, в Италии, эта

черная резинка? где он раздобыл ее?), и покорно шел за ней.

В дверях мелькали пепельные кудряшки

Полин. И я оставалась одна. Я раскладывала

на полу наброски, нависала над ними, разглядывала. Выуживала из папки какие-то новые эскизы и вторым слоем укладывала их

на полу. И снова разглядывала. Город не

складывался. Отдельные, выхваченные черты. Обрывки улиц, крыш, домов, фонтанов,

фрагменты лиц, витрин, беломраморных останков…

Снова приходил Патрис. Но уже не один, а

с Морисом. Которого он так же держал за руку, как какое-то время Полин — его.

Они останавливались в дверях. Патрис отпускал его руку, словно ниточку воздушного

шарика. Патрис оставался стоять в дверях,

прислонившись к косяку. А Морис влетал в

комнату и замирал посередине.

Какое-то время он молча смотрел на разложенные на полу карандашные наброски и

акварельные эскизы. А потом начинал говорить — так же, как незадолго до этого Патрис.

Он не то чтобы кричал. Но почти кричал. И

размахивал руками. Он явно мне что-то объяснял, но я ничего не понимала из этой великолепной в своей чудовищности смеси французского и итальянского. И добродушный Морис смеялся и злился одновременно.

Морис приносил кисти — какие-то необыкновенно красивые, запечатанные в целлофан.

И холсты, тоже, кажется, какие-то необычные.

Он сваливал их на пол. А потом выхватывал из

кучи и протягивал мне, что-то страстно выкрикивая при этом. Хвастался? Или хотел продать?

Или просто подарить? Я не понимала. Я пожимала плечами и говорила, смеясь:

— Я не понимаю…

И Морис снова злился и так же весело смеялся в ответ.

Как понимала их Полин? Полин, не знающая ни единого слова ни по-французски, ни

по-итальянски.

Входила Полин и тихо произносила:

— Она не понимает…

И Морис чудесным образом успокаивался

и затихал. И отодвигался куда-то к дверям, к

Патрису.

— Хочешь, я покажу тебе Рим? — спрашивала Полин, совсем не глядя на то, что лежало

на полу. Так, бросала мимолетный взгляд и тут

же обращалась ко мне. И снова спрашивала:

— Хочешь, я покажу тебе Рим?

И теперь уже она меня брала за руку и уводила из комнаты, словно хотела отвести от чего-то… вела по лестнице, как малое дитя, и

почти что причитала шепотом: осторожней,

осторожней… выводила из дома, словно выпускала в жизнь…

ВКУС РИМА

ВКУС РИМА

— Скорлупа куполов, позвоночники колоколен.

Колоннады, раскинувшей члены, покой и нега.

Ястреб над головой…

Я поднимала голову и искала в небе ястреба. Никакого ястреба не было. Я смотрела на

Полин и тут только понимала, что это Бродский.

Что она просто читает мне его «Римские элегии». В этой своей своеобразной манере, которая больше напоминает бормотание, нежели

привычную, быть может, декламацию…

А Полин продолжала:

— Ястреб над головой, как квадратный корень из бездонного, как до молитвы, неба… я был

в Риме… был залит светом… так, как только может мечтать обломок!.. на сетчатке моей — золотой пятак… хватит на всю длину потемок…

Месяц замерших маятников (в августе расторопна только муха в гортани высохшего графина). Цифры на циферблатах скрещиваются,

подобно прожекторам ПВО в поисках серафима. Месяц спущенных штор и зачехленных стульев, потного двойника в зеркале над комодом,

пчел, позабывших расположенье ульев и улетевших к морю покрыться медом. Хлопочи же,

струя, над белоснежной дряблой мышцей, играй куделью седых подпалин. Для бездомного

торса и праздных граблей ничего нет ближе,

чем вид развалин. Да и она в ломаном «р» еврея

узнает себя тоже; только слюнным раствором и

скрепляешь осколки, покамест Время варварским взглядом обводит форум.

Черепица холмов, раскаленная летним

полднем.

Облака вроде ангелов — в силу летучей

тени.

Так счастливый булыжник грешит с голубым исподним длинноногой подруги.

Я, певец дребедени, лишних мыслей, ломаных линий, прячусь в недрах вечного города…

Все чужое… чужой город… Вечный и чужой.

VIA APPIA

VIA APPIA

— Возьми меня с собой… — просит Полин.

Она не смотрит на меня. Она смотрит на карту с отмеченным маршрутом.

— Зачем? — удивляюсь я искренне. — Я же

не кататься… я во Фьюджи и обратно. Отдам

картину, заберу деньги и обратно. Завтра вечером уже буду здесь…

— Я знаю… возьми… мне сюда надо…

Она показывает на карте — Subiaco.

Зачем ей в Субиако? Полин не поймешь…

— Тебе же по пути… это такая удача… огром-

ная удача…

— Полин, где ты будешь жить? Я не смогу поселить тебя в своем номере…

Мне неудобно. И стыдно.

Я вторую неделю живу у нее. Но я не могу

взять ее с собой во Фьюджи — номер оплачен

не мной, а покупателем картины.

Полин молчит.

— Полин, где ты будешь жить? — снова неуверенно спрашиваю я.

— Я нигде не буду жить…

Она действительно нигде не живет. Она живет в Риме вот уже пятый, наверное, год. Но она

словно не здесь. И где она, в самом деле?

— Хочешь, я буду твоим гидом? Я покажу тебе монастырь Святого Бенедикта… там из стены растут голубые цветы…

И начинает говорить, как профессиональный гид на экскурсии:

— А за воротами Сан-Себастьяно начинается Аппиева дорога. Римляне больше всего ценили комфорт. Они вообще умели жить. Это они

придумали акведуки и сточные канавы. Чтобы

легко получать воду и избавляться от нечистот.

И строить дороги тоже придумали они. У них были самые хорошие дороги. Нынешние лучшие

европейские дороги лежат на римских фундаментах…

Как она живет? На что? Не зная ни слова поитальянски… не имея работы… Откуда она берет деньги и еду?

— Аппиева была первой дорогой, которую

построили римляне… Они называли ее Regina

Viarum…

«Царица всех дорог», — про себя перевожу я

с латинского.

А Полин не умолкает. Она меня так уговаривает.

— Там есть такая церковка с белым фасадом… очень красивая… Domine Quo Vadis…

— Господи Камо Грядеши?..

— В одном из апокрифов II века описано,

как святой Петр бежал из Рима, испугавшись

расправы. И было ему видение — идущий навстречу Иисус. Петр спросил: «Господи, куда ты

идешь?» И Иисус ответил: «Я иду в Рим, чтобы

быть распятым во второй раз». И Петр повернул

назад — навстречу мученической смерти.

Мне интересно, чья это квартира. Я знаю,

что не ее, но чья? И почему она живет здесь?

Зачем? У нее никого здесь нет.

— Ромул и Рем спорили, где построить город

и кто будет в нем главным. Они легли лицом к

небу на одном из холмов и стали ждать божественного знака — вещих птиц. Ромул лег на Палатине, а Рем — южнее, на Авентине… Божественные птицы появились над обоими холмами… Но Рим был основан на Палатине. Ромул

убил брата…

…Вечером уже, накануне нашего отъезда,

пришел Патрис. Он ничего не говорил. Он просто молча взял свернутый в рулон холст, стоявший в углу, и ушел, не прощаясь.

Полин сидела на стуле у окна, смотрела задумчиво куда-то на улицу…

Она даже не обернулась.

GRAVITAS И SEVERITAS

GRAVITAS И SEVERITAS

— Есть две старинные римские добродетели:

gravitas и severitas — «серьезность» и «строгость». Святой Бенедикт был воспитан в духе

этих добродетелей, смягченных, однако, христианским благочестием и моралью. И отличался

severissimi hominess — «суровостью нрава». Он

рано приобрел славу чудотворца, но сильно тяготился ею. Бенедикт бежал из Рима, решив

стать отшельником. Он удалился в горную пещеру в долине Анио — неподалеку от Субиако.

Воздух в горах сладкий. От цветов, от травы… И какой-то зеленовато-розовый… Ни одного четкого очертания. Вдалеке читается

все — деревья на склонах, какие-то поля, засаженные непонятно чем, дома — то ли избушки,

то ли особняки… Но все нечетко, словно смазано. Все в пастельных тонах.

— В своей пещере Бенедикт прожил в совершеннейшем уединении три года. Образцом

для подражания служили ему подвиги египетских отцов-пустынников. Они поддерживали в

нем дух суровости и аскетизма. Но однажды в

праздник Пасхи некий пресвитер принес ему

обед, нарушив тем самым его уединение. Затем

стали приходить люди, которые искали у него

наставлений и даже стремились поступить под

его начало.

Я люблю горную Европу. Спокойные, ровные

пейзажи, без экстравагантной экзотики, пустынные проселочные дороги. Заправки с магазинчиками, ресторанчики на три столика, телефонные будки…

— Тебе неинтересно? — спрашивает Полин.

Мне интересно.

Монастырь словно выточен из склона горы.

Правильные линии черепичных крыш, узкие

оконца келий, отдаленное приглушенное пение…

И какая-то абсолютная тишина. Камень желтый и

теплый. Теплый даже в тени. И из трещин в стенах

действительно растут голубые цветы.

— Это ведь святой Бенедикт придумал тот

цикл богослужений, который теперь везде, в

общем-то. Это с него началась эта общинная

монастырская жизнь. Когда монахи вместе трудятся, вместе читают, вместе поют на службе.

С него ведет начало общий суточный цикл богослужений. Всего в Субиако было двенадцать

монашеских общин, которые появились благодаря Бенедикту…

Внизу, за аккуратным парапетом, сложенным из одинаковых по размеру округлых булыжников, ступеньками спускаются в долину

чередующиеся между собой грядки голубоватой

капусты и красной герани, изумрудной зелени и

желтых цветов с неизвестным мне названием,

которые очень похожи на нарциссы…

Я вдруг начинаю понимать, почему люди живут на этой земле не одно уже тысячелетие…

— Пойдем, тебе дадут завтрак…

И Полин снова берет меня за руку, как ребенка.

СВЯЩЕННОДЕЙСТВИЕ

Его движения быстры и размашисты, но в то же

время удивительно спокойны. Он делает все стремительно, но без малейших признаков суеты.

Полин куда-то пропала. Я ждала некоторое

время, развлекаясь удивительным и, главное,

неожиданным зрелищем. В проеме узкого внутреннего окна видно, как на кухне монах священнодействует у плиты.

Лоснящиеся от свежести листья салата веером рассыпаются по столу. Он собирает их в

пучок и как-то стряхивает, словно градусник, —

капли воды летят во все стороны… Потом он кидает их на деревянную доску и огромным тесаком с широким сверкающим лезвием начинает

быстро-быстро рубить.

Потом в кастрюлю не выливается — выплескивается вода из кувшина. Сначала струя звонко бьет по медному днищу, но уже через две-три

секунды упругий звон сменяется булькающим

ворчанием.

Взмах рук — и кастрюля оказывается на

плите. Я не понимаю — как, но уже через какихто несколько минут вода в ней начинает кипеть.

И монах горстями сыплет туда какие-то травы,

веточки, что-то нарубленное, наструганное, нарезанное, какие-то коренья и что-то порошкообразное, так что пар клубится, приобретает

удивительный желтоватый оттенок и до меня

доносится пряный запах непонятно чего. Острый и одурманивающий.

Он берет большую деревянную ложку с длинной ручкой и мешает свое варево. Затем не

кладет, а снова — вбрасывает туда зеленые листья и крупно порубленные бледно-желтые куски каких-то клубней…

Потом откуда-то сверху, как фокусник, достает деревянную дощечку, и его нож начинает

стрекотать по ней, измельчая непонятно что.

Мне хочется все-таки узнать, что же он готовит. Я делаю несколько шагов по направлению

к нему. Но он вдруг замирает и поворачивает ко

мне голову.

Черные строгие глаза смотрят на меня удивленно несколько минут. А я слышу:

— Here it is impossible to be. It is better to you

to leave from here.

Несмотря на ломаный английский, несмотря

на мягкость тона, слова звучат вполне властно.

Я выхожу.

QUO VADIS…

QUO VADIS…

Во дворике на каменной скамейке сидит Полин. Рядом с ней стоит высокий тонкий мальчик

в длинной монашеской рясе. То ли она ему велика, то ли он слишком худ, но черная ткань висит на плечах, как на вешалке.

Полин сидит, подняв голову к нему, а он словно нависает над ней. Ни его губ, ни вообще лица не видно из-за капюшона. Но я просто чувствую, что он что-то тихо говорит Полин. Просто по

тому, как она на него смотрит, как поднято к нему ее лицо.

И потом он вдруг поднимает руки, плавно и

как-то немного замедленно. Так взмахивает крыльями птица — такое упреждающее полет движение. Или же базарная торговка всплескивает руками, изображая удивление по поводу слов товарки. Только его движение чуть-чуть медленнее.

Руки замирают в воздухе, а потом как-то сами

собой складываются ладони — словно бы не ему

они принадлежат, словно они сами по себе. И он

опускает их на голову Полин в благословении.

Мне подумалось, что не надо на это смотреть, а надо бы уйти. Но я не успела.

Полин опустила голову, а мальчик отнял руки, отвернулся и быстро-быстро пошел от нее.

Его движения были так же стремительны, как и

того монаха на кухне. Но еще более плавны. Казалось, что он не идет, а парит над землей.

— Они все здесь летают… — неожиданно

для себя произнесла я. И слова прозвучали не

как вопрос, а как утверждение.

Полин подняла голову, посмотрела на меня:

— Ты успела заметить?

ВЕЧНЫЙ ГОРОД

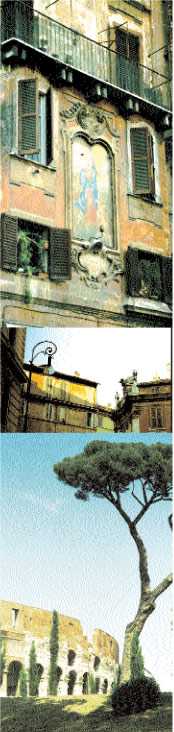

И снова был Рим. Амфитеатры, термы, триумфальные арки. Остовы зданий и поросшие травой руины. Замысловатые фрески на облупившихся фасадах домов и сверкающие византийские мозаики, порталы с кустами колонн, бесконечные фонтаны, монументальные и изящные. Горластые лоточники, перекликающиеся

друг с другом с разных сторон улицы. Ленивые

роскошные красавцы в мятых фланелевых брюках, подпирающие дверные косяки. Замысловатые блики на мостовой и геометрические рисунки крыш, расчерчивающие прозрачное голубое небо. Великолепные площади, неожиданно

выстреливающие из темных, немного мрачных

даже в солнечный день переулков…

Полин молчит.

Она смотрит на разложенные на полу карандашные наброски и акварельные эскизы. Обрывки улиц, крыш, домов, фонтанов, фрагменты лиц,

витрин, беломраморных останков, складывающиеся в некий странный, причудливый образ города, постепенно перестающего быть чужим…

И с ее лица не сходит то выражение удовлетворения, с которым она уезжала из монастыря.

— Это Рим… — тихо говорит она.